Odette Chaput, dg

Odette Chaput, dg

Le Grand Rendez-Vous du tourisme gourmand s’est tenu au Mont-Sainte-Anne au début du mois, en présence de 175 représentants du secteur. Chaque année, une région est mise en valeur par la découverte de ses saveurs, par des visites en entreprise. La Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et Québec ont ainsi partagé leurs richesses du terroir local, berceau du tourisme gourmand au Québec.

Quelques réflexions avec Odette Chaput, la dg de l’ATS Agrotourisme et Tourisme Gourmand du Québec, ainsi qu’en 2e section des images de certaines conférences, tenues au Mont-Sainte-Anne.

Sous l’appellation « Terroir et Saveurs du Québec », cette association, reconnue par le MTO depuis 2012, s’active à structurer les régions et supporte les nombreuses entreprises et artisans du secteur. Passionnée depuis plus de 30 ans par ce secteur, Odette nous rappelle qu’à l’origine, l’agrotourisme reposait essentiellement sur de l’hébergement à la campagne. « Notre secteur est devenu une force du tourisme québécois avec l’explosion des produits du terroir créés par nos producteurs et artisans et façonnés par des chefs fiers ambassadeurs du Québec. Qui n’est pas gourmand aujourd’hui? C’est joyeux et effervescent avec des activités qui reposent sur des histoires racontées derrière chacun des produits de notre terroir. »

Impliquée dans la mise en œuvre du Plan d’action provincial sur l’avenir du tourisme gourmand, l’association repose sur sa capacité de rallier pour le tourisme, les multiples partenaires dont la Société du Réseau Économusée, l’Office montréalais de la gastronomie, les Tables bioalimentaires régionales, les MRC et certains CLD, le MAPAQ, l’UPA, les comités régionaux en tourisme gourmand (CRTG), la Table des Chefs, pour n’en nommer que quelques-uns. Il s’agit d’un écosystème complexe mais qui fonctionne, la preuve étant un taux de satisfaction très élevé des entreprises envers leur ATS.

N’empêche que des enjeux importants se profilent dans ce secteur en croissance qui participe activement à définir une signature unique du Québec, dans le contexte du tourisme international, qui reconnaît que la bouffe/la gastronomie constituent le principal élément d’appréciation d’une destination par ses visiteurs, avec le magasinage et les paysages.

Les enjeux sectoriels sont donc :

- Développer la capacité de notre association à soutenir les régions tout en préservant les couleurs locales;

- Établir un positionnement clair et distinctif auprès des clientèles québécoises et du « hors Québec » avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec;

- Accompagner encore plus nos entreprises leaders sur leur enjeu des ressources humaines, les inspirer par des pratiques exemplaires en expérience-client et établir des partenariats gagnants, comme on l’a fait avec la Montérégie pour un répertoire régional des alcools destiné aux chefs, restaurateurs et sommeliers de la région, avec la Fédération des Pourvoyeurs du Québec, un projet pilote de 8 pourvoiries intéressées par la gastronomie locale, ou encore avec Tourisme Outaouais pour soutenir 40 producteurs et artisans dans la mise en place d’expériences de qualité.

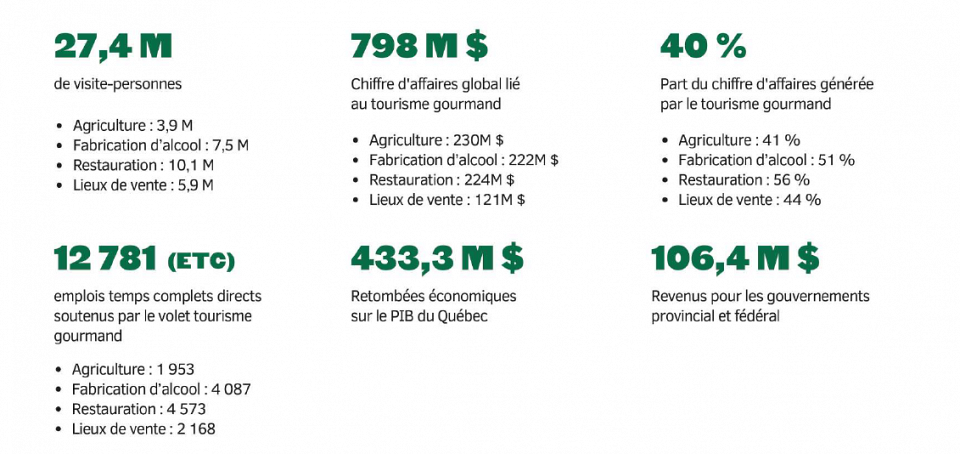

Le tourisme gourmand au Québec, c’est (2022) :

---------------------------------

Voici quelques extraits de conférences présentées lors du Grand Rendez-Vous :

Nadine Gelly, de la ferme de kiwis Mihouli en Montérégie : « On ne peut pas marketer le tourisme lent… ce ne serait pas cool. »

Nathalie Gaudet, de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec : « Notre stratégie consiste à aller chercher des gens qui nous ressemblent » (sur la stratégie marketing du Québec, dont les « saveurs locales » représentent l’une des 8 expériences mises de l’avant en marketing sur les marchés internationaux).

Julie Vachon, drôle et inspirante, chocolatière de Deschambault qui a témoigné sur l’importance d’agir ensemble localement, leur modèle impressionnant de prise en charge locale et d’avoir une vision globale de l’accueil et du tourisme (bravo pour la halte routière avec vue sur le fleuve et le BBQ disponible sur place…).

Sylvie Lavoie, de la Maison de l’Île à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Un mélange de poésie, de tourisme lent et de gros bon sens durable (les draps séchés sur la corde à linge lorsque les clients arrivent).

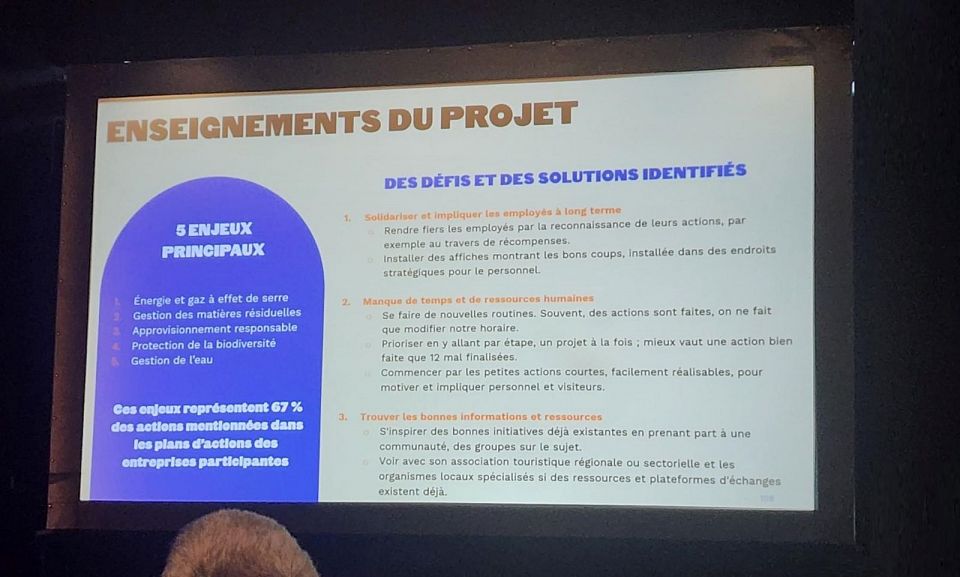

Aurore Lambert, sur l’accompagnement en transition durable par l’OBNL Addere. d’une première cohorte de 18 entreprises membres.

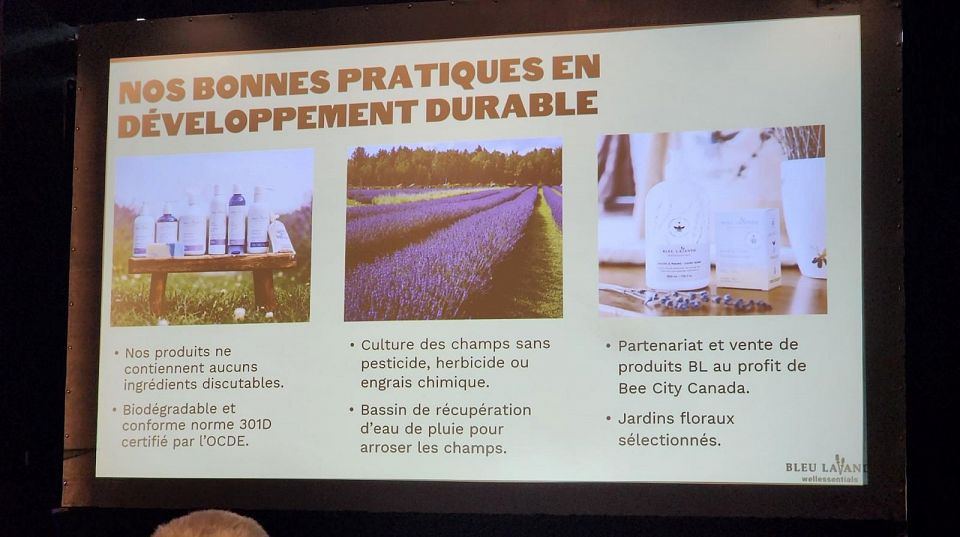

Isabelle Paquette, de Bleu Lavande, sur leurs bonnes pratiques durables.

Les témoignages de tous ces artisans et artisanes rencontrés lors de ce colloque transpirent l’authenticité et la force incroyable pour chacune des régions du Québec de pouvoir ainsi faire goûter et ébahir, par les sens et le partage des multiples terroirs québécois.

Jean-Michel Perron

PAR Conseils

Commentaires

Publier un commentaire